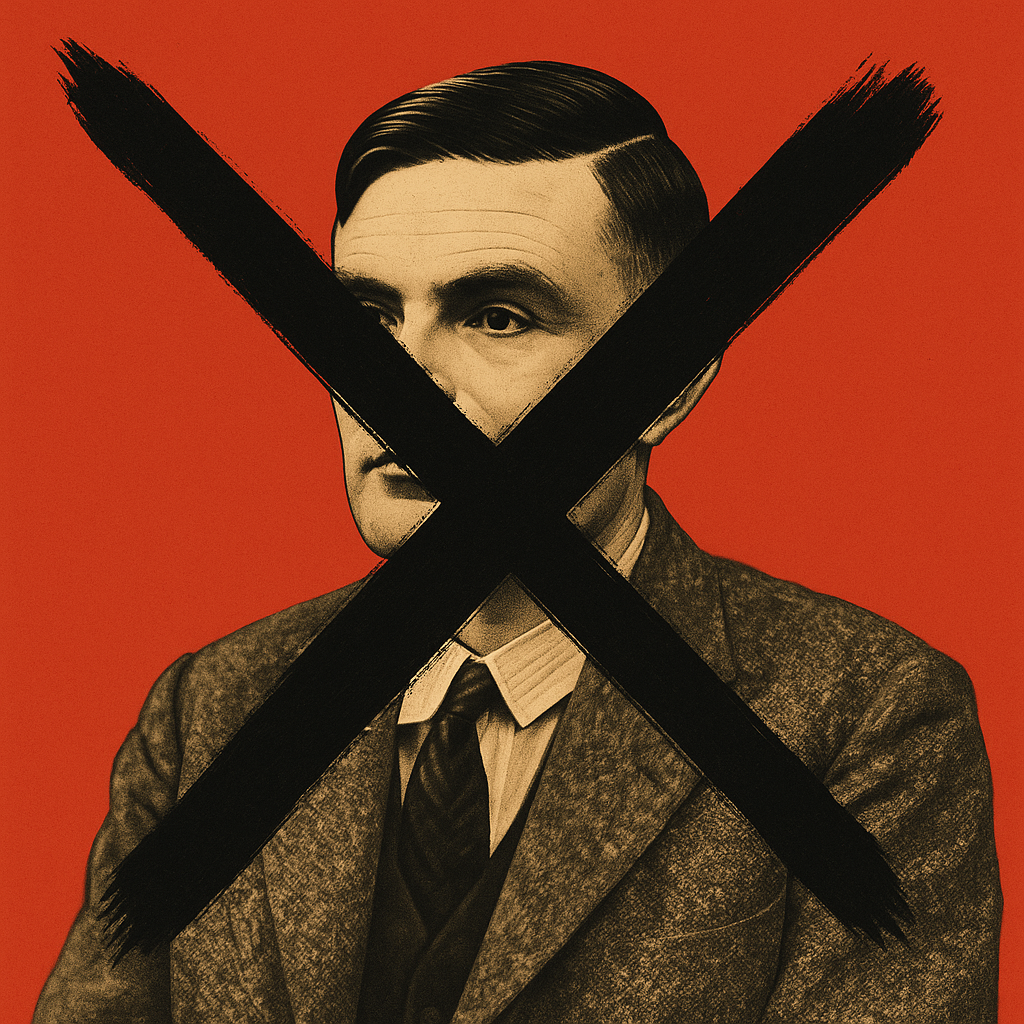

Suena absurdo. Casi ofensivo. Pero si analizamos los criterios que rigen hoy la publicación académica —no las ideas, sino el aparato burocrático que las filtra—, es posible que “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem” no hubiera pasado ni la primera ronda editorial. A continuación, algunas razones por las que uno de los textos fundacionales de la informática moderna tal vez se habría rechazado en 2025:

1. Marco teórico “insuficiente”. Aunque Turing cita trabajos clave (Hilbert, Gödel, Church), lo hace de forma minimalista. Hoy se exigiría un estado del arte mucho más exhaustivo, revisión sistemática de literatura y justificación integral desde múltiples tradiciones teóricas.

2. Metodología “inexistente”. Turing construye su argumento mediante razonamiento lógico-matemático puro. Hoy le pedirían explicar qué software usó, cómo validó el modelo, si aplicó triangulación metodológica. Un texto sin sección metodológica detallada es anatema.

3. Resultados “no cuantificables”. El artículo de Turing es una construcción teórica elegante. Pero hoy, sin gráficos, tablas, análisis estadístico y métricas de validación, el editor pensaría que “falta rigor empírico”.

4. Demasiado especulativo. ¿Una “máquina abstracta” sin implementación física? ¿Un concepto puramente teórico? Sin casos de estudio, pruebas de concepto ni validación experimental. Claramente, no cumple los criterios de “aplicabilidad inmediata”.

5. Insuficientemente interdisciplinar. No hay perspectiva sociológica, económica, de género, ni conexión con sostenibilidad o impacto social. Hoy se exige transversalidad casi obligatoria. Un paper “solo” matemático sería penalizado.

6. Palabras clave “inadecuadas”. El título original no contiene términos que un algoritmo de búsqueda actual reconocería fácilmente. Sin cinco palabras clave perfectas, alineadas con tesauros indexados, el paper sería invisible en bases de datos.

7. Estructura no estandarizada. No sigue IMRaD (Introducción, Metodología, Resultados, Discusión). El texto fluye como razonamiento matemático continuo, no como informe de laboratorio compartimentado.

8. “Originalidad” algorítmica dudosa. Los sistemas antiplagio actuales marcarían como problemáticas las referencias a fórmulas matemáticas conocidas, notaciones estándar y conceptos ya formalizados.

9. Impacto inmediato “inexistente”. En 1936-1940, el paper tuvo circulación limitada entre matemáticos especializados. Hoy se exigiría demostrar aplicación industrial, transferencia tecnológica y alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible.

10. Estilo “poco accesible”. El lenguaje de Turing es preciso pero denso, matemáticamente sofisticado. Los estándares actuales priorizan legibilidad para audiencias amplias y “comunicación científica inclusiva”.

El problema no es Turing. El problema somos nosotros.

La academia se ha vuelto tan celosa de sus formas que, a veces, olvida su fondo. Y aunque seguimos hablando de creatividad, innovación, ruptura y pensamiento crítico, lo hacemos desde plantillas estandarizadas con formularios de 47 campos obligatorios.

¿Turing publicaría fácilmente hoy? Probablemente, pero tras meses de reformateo, ampliaciones metodológicas y justificaciones interdisciplinarias que diluirían la elegancia conceptual original.

Lo más inquietante es que los Turing contemporáneos están migrando hacia arXiv, GitHub, blogs técnicos y foros especializados, donde pueden desarrollar ideas sin tener que mutilarlas por requisitos burocráticos.

A veces, para que una idea entre en el sistema, hay que transformarla tanto que deja de ser la misma idea.

Y mientras tanto, hoy el debate académico se centra en si el autor usó IA para redactar su artículo, si tal o cual revista empleó algoritmos para validarlo, si el antiplagio detectó un 3% de similitud… Y así el tiempo pasa y nos olvidamos de lo verdaderamente importante: ¿publicamos para hacer avanzar la ciencia, o solo para conseguir puntaje docente?