Marcelo Fraile es arquitecto, doctor e investigador en arquitectura contemporánea, especializado en diseño computacional, arquitectura biodigital, inteligencia artificial aplicada al proyecto y fabricación digital. Su trabajo se sitúa en la intersección entre teoría crítica y experimentación tecnológica: no entiende la arquitectura como un objeto estable, sino como un sistema material e informacional que evoluciona, se adapta y entra en conflicto con el mundo que pretende ordenar.

En el siglo XXI, proyectar ya no consiste en repetir tipologías heredadas ni en pulir estilos. Consiste en operar con complejidad: datos, modelos, simulaciones, comportamiento material, lógicas algorítmicas y culturas visuales que se reconfiguran a velocidad de vértigo. Desde esa premisa, Marcelo Fraile investiga cómo la arquitectura puede recuperar ambición intelectual sin caer en nostalgias ni en futurismos vacíos; cómo puede ser crítica sin convertirse en retórica; y cómo puede usar tecnología avanzada sin reducirse a estética “paramétrica” o a exhibición de software.

Su enfoque combina teoría de la arquitectura, genealogías del imaginario utópico y análisis de las tensiones contemporáneas —burocracia, estandarización, pérdida de sentido cultural— con el desarrollo de metodologías orientadas a sistemas: diseño generativo, bioinspiración, procesos adaptativos y exploración de herramientas de inteligencia artificial como instrumentos de pensamiento proyectual. La tecnología, en esta línea, no es una promesa redentora: es un amplificador. Puede profundizar la arquitectura o vaciarla. La diferencia la marca el marco conceptual.

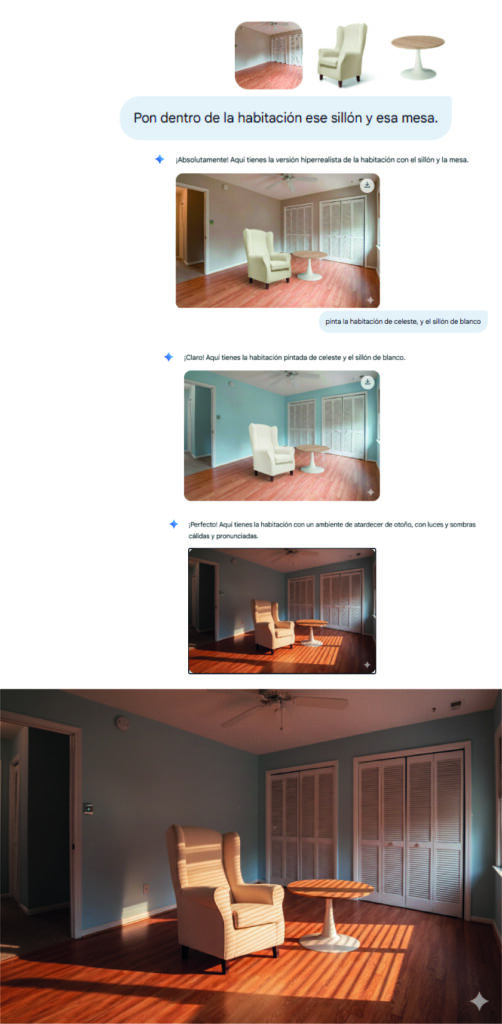

Synth-Lab es el espacio donde converge esta investigación: un laboratorio experimental orientado a explorar la intersección radical entre arquitectura, biología e inteligencia artificial. No se trata de imitar la naturaleza ni de reproducir formas “orgánicas” como decorado, sino de comprender y traducir lógicas de crecimiento, adaptación y autoorganización a sistemas de proyecto. El objetivo es claro: diseñar arquitecturas sintéticas, vivas y adaptativas que operen bajo dinámicas complejas, integrando procesos computacionales y materialización contemporánea.

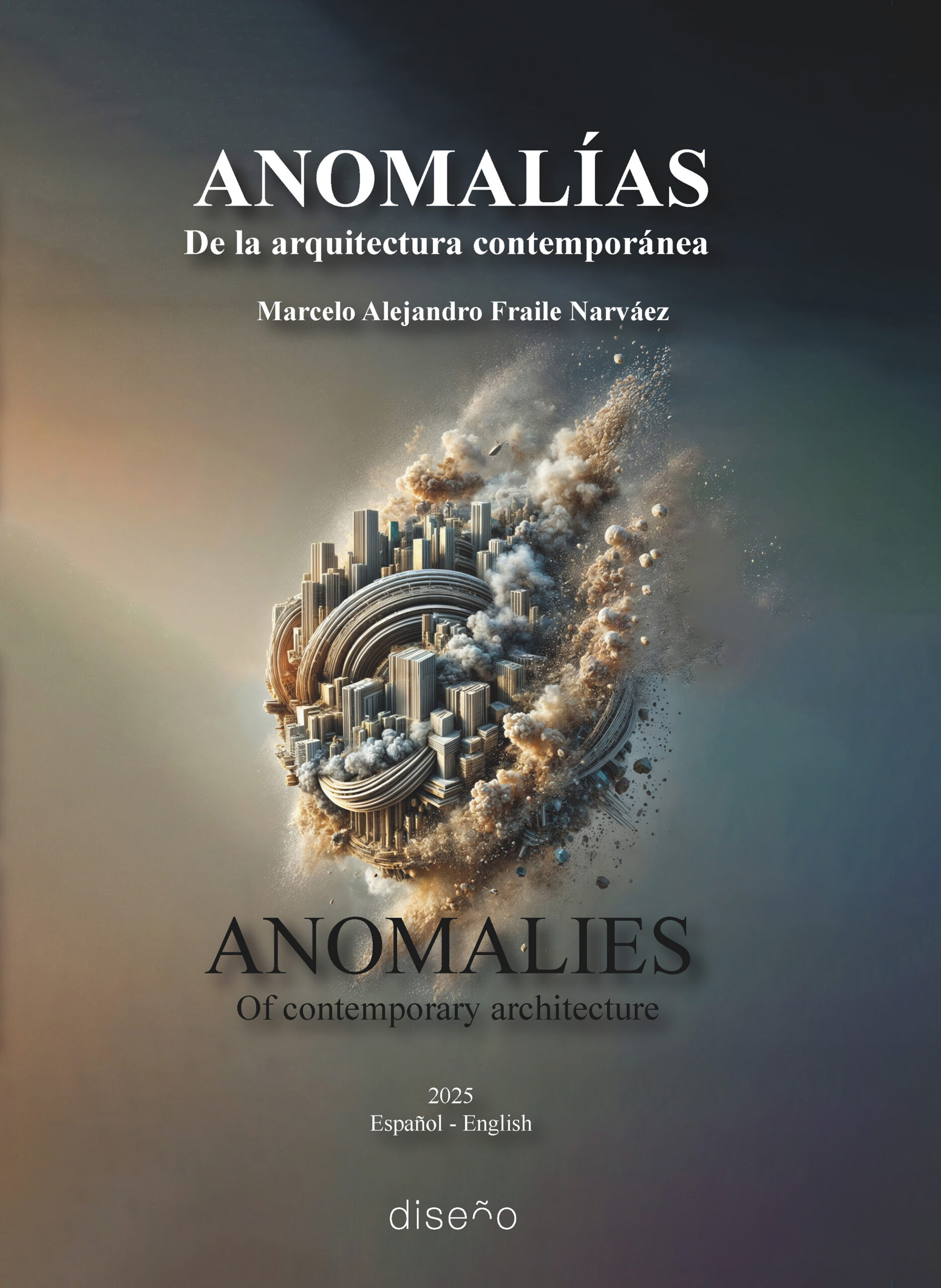

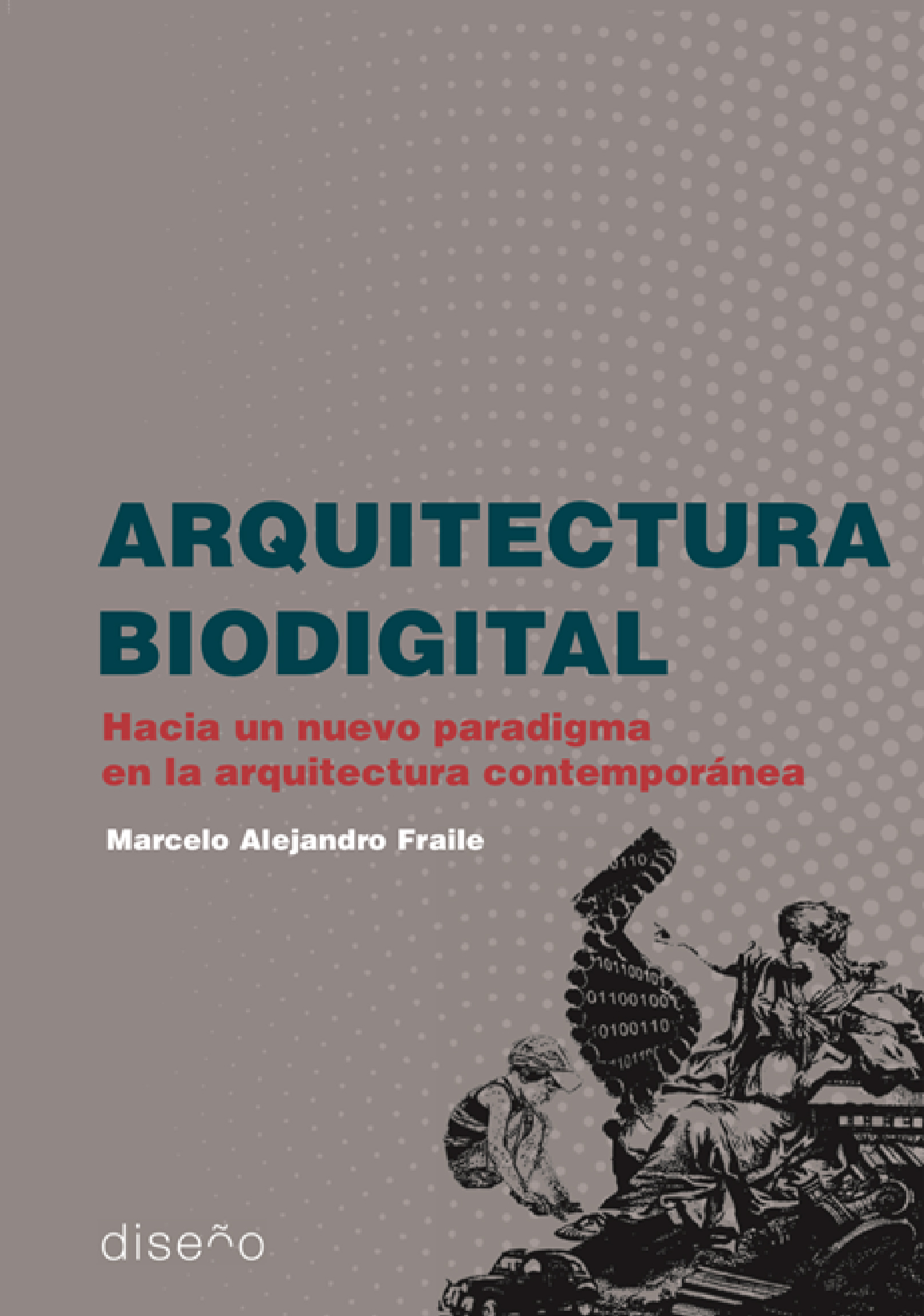

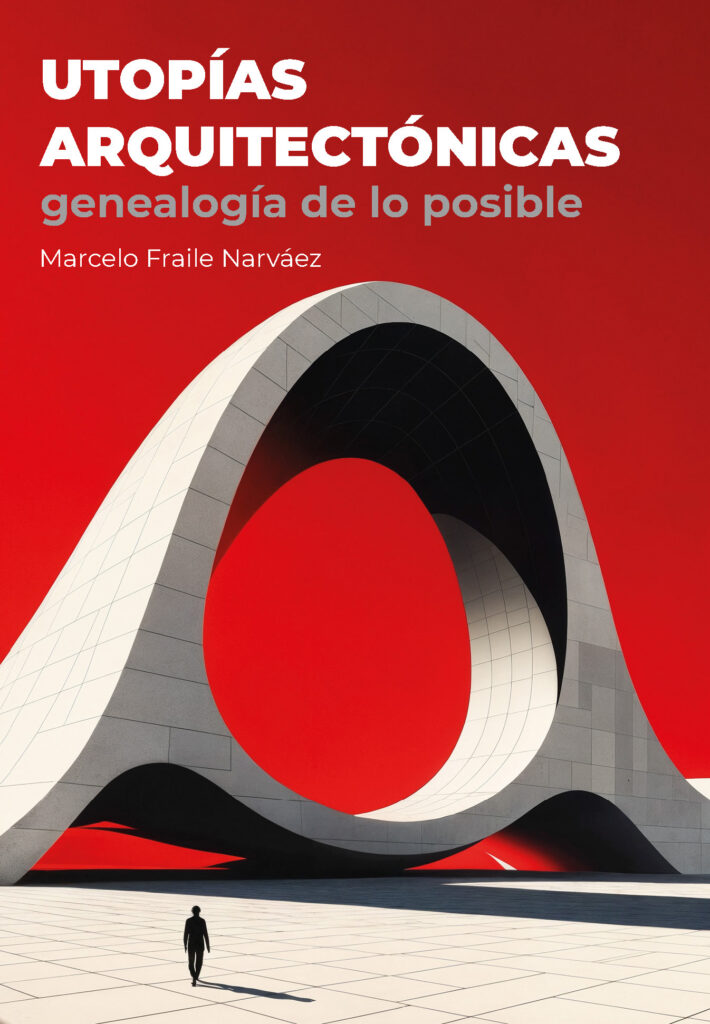

Dentro de este marco, Marcelo Fraile desarrolla una línea editorial articulada en cuatro libros que funcionan como un sistema coherente —cuatro vectores para leer el presente y ampliar lo posible—: Anomalías. De la arquitectura contemporánea aborda los fenómenos que están dejando sin efecto a la arquitectura tal como se la ha entendido en las últimas décadas; Utopías arquitectónicas: genealogía de lo posible recorre proyectos utópicos como dispositivos intelectuales que revelan deseos, miedos y modelos de sociedad; Arquitectura siglo XXI analiza la condición contemporánea y el desplazamiento del proyecto desde la forma hacia el proceso, los datos y la infraestructura cultural; y Arquitectura biodigital plantea un cambio de paradigma donde biología, computación, inteligencia artificial y fabricación digital reconfiguran la relación entre proyecto, materia y construcción.

Estas obras no se proponen como manuales ni como discursos complacientes. Son herramientas de análisis y de fricción. Su intención es recuperar algo que la disciplina ha ido perdiendo: capacidad de pensamiento, precisión conceptual y potencia de futuro. Porque cuando la arquitectura renuncia a pensar —y se limita a cumplir— deja de ser arquitectura y pasa a ser administración del espacio.

Marcelo Fraile publica, investiga y produce contenidos sobre teoría arquitectónica contemporánea, arquitectura digital, bioinspiración, diseño paramétrico, cultura visual, ciudades y tecnología. Sus intereses incluyen también la relación entre arquitectura y ciencia ficción, la construcción de imaginarios urbanos y la transformación del patrimonio en la era de las cartografías digitales. Desde este cruce, impulsa proyectos de investigación, docencia y producción cultural orientados a una arquitectura más radical, más crítica y más informada por los sistemas del presente.

Si quieres contactar para colaboración académica, proyectos, conferencias o publicaciones, puedes hacerlo desde la sección de contacto de Synth-Lab.