Anomalías es la tercera pieza de una trilogía que comencé con Arquitectura biodigital y continué con Arquitectura siglo XXI.

Si el primer libro sentó las bases teóricas del paradigma biológico-digital y el segundo dibujó el mapa cultural y tecnológico de nuestra época, este volumen se adentra en un territorio más incómodo: el de las fisuras, las excepciones y los fenómenos que están dejando obsoleta gran parte de la arquitectura tal y como la hemos conocido.

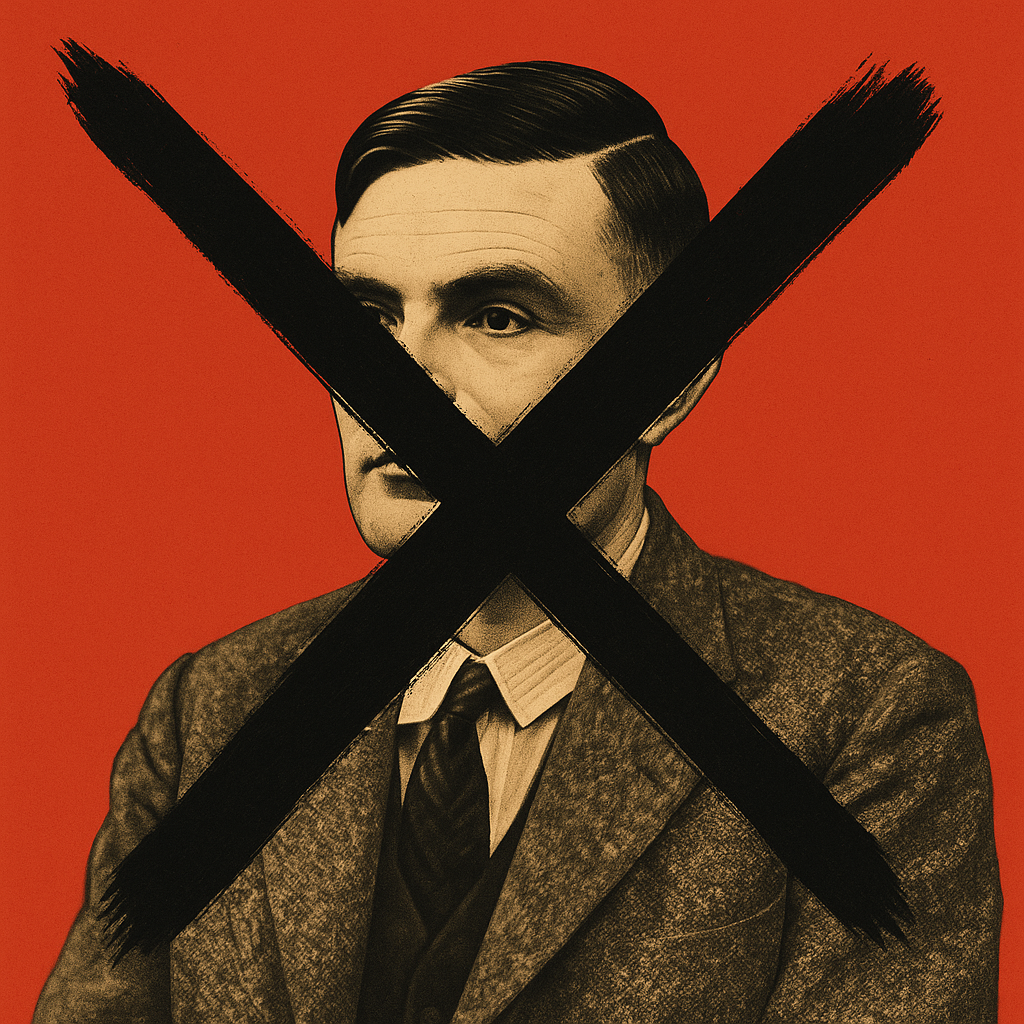

En este libro no me limito a describir tendencias, sino que busco detectar las grietas que atraviesan la disciplina. Hablo de procesos que, en apariencia, son marginales, pero que en realidad anticipan el futuro. Fenómenos como la disolución de la autoría individual, la emergencia de inteligencias no humanas en el proceso de diseño, la pérdida de relevancia de ciertos lenguajes arquitectónicos y la aparición de formas de habitar que escapan a los modelos tradicionales. Aquí, las “anomalías” no son errores, sino señales de que el sistema está cambiando de forma profunda.

A diferencia de Arquitectura biodigital, que se mueve en un terreno de construcción conceptual, y de Arquitectura siglo XXI, que traza el contexto de cambio, Anomalías es un manifiesto crítico. Es un libro que interpela directamente a la profesión, cuestionando si estamos preparados para enfrentar escenarios donde la arquitectura puede ser generada, replicada y modificada sin intervención humana, o donde los entornos virtuales adquieren tanta relevancia como los físicos.

En sus páginas exploro cómo las anomalías funcionan como catalizadores de cambio, desafiando la estabilidad de los paradigmas y obligándonos a reconsiderar qué significa proyectar, construir y habitar. Me interesa mostrar que, a veces, lo verdaderamente transformador no surge de las tendencias mayoritarias, sino de las desviaciones que, en su momento, parecen irrelevantes o incomprensibles.

Con este libro cierro un recorrido que comenzó con una visión optimista del potencial biológico-digital (Arquitectura biodigital), pasó por la comprensión del complejo ecosistema contemporáneo (Arquitectura siglo XXI), y llega aquí, a un análisis crítico de las fuerzas disruptivas que ya están moldeando el futuro. Anomalías no ofrece un cierre complaciente, sino una invitación a aceptar que la arquitectura —como cualquier sistema vivo— solo puede seguir existiendo si es capaz de mutar.